Am gestrigen Montag hat der Intel-Standort Braunschweig sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Neben dem niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister waren auch wir zur Feier dieses Tages eingeladen und konnten ein Interview mit dem Forschungsleiter Sebastian Steibl und dem Chef der Produktentwicklung Nikolaus Lange führen.

Nikolaus Lange führt das Entwicklungszentrum von Intel in Deutschland und ist damit für die Arbeit an den zukünftigen Mikroprozessorgenerationen verantwortlich. Vor elf Jahren gründete er die deutsche Niederlassung der GIGA Group, die vor zehn Jahren von Intel übernommen wurde. Sebastian Steibl steht dem Forschungsbereich von Intel Deutschland vor. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Entwicklung des „Single Chip Cloud Computers“ (SCC) beteiligt, der 48 Prozessorkerne auf einem Chip vereint.

Herr Steibl, Herr Lange, könnten Sie sich und ihr Tätigkeitsfeld zu Beginn unseren Lesern kurz vorstellen?

Sebastian Steibl: Ich leite hier die Forschungsaktivitäten am Standort Braunschweig.

Nikolaus Lange: Ich leite hier die Produktentwicklung. Ich habe übrigens, weil wir gerade das zehnjährige Jubiläum feiern, diesen Laden vor zehn Jahren mal unter dem Namen GIGA gegründet.

Vor zehn Jahren haben Sie ja noch im Bereich Glasfaser gearbeitet. 2005 kam es dann zum Strategiewechsel hin zur Prozessorentwicklung. Waren Sie an dieser Entscheidung maßgeblich beteiligt?

Lange: Das waren nicht wir, das war der Markt, der im Prinzip Intel die Augen geöffnet hat. Intel hat Ende der Neunziger ziemlich massiv in die Kommunikationstechnik investiert. Aber dann gab es eine Ernüchterung am Markt. Bei Intel hat man dann gesagt, vielleicht ist Kommunikation kein eigener Markt mit eigenen Produkten. Aber man kann Computing und Communication heute nicht mehr trennen. Deswegen haben wir gesagt, wir fassen das zu einer Produktlinie zusammen und müssen sehen, dass wir unsere Technologie-Expertise hier in Braunschweig in die Produktlinie einbringen. Und das ist eben die Strategie seit 2005.

Stichwort Tera-Scale Computing. In diesem Forschungsprogramm wollen Sie einen Prozessor mit einhundert Kernen entwickeln. Können Sie ein Wort dazu sagen?

Steibl: Die Intel Labs forschen sich schon seit einigen Jahren am Terascale Computing. Wir beschäftigen uns damit hier sowohl von der applikativen Seite als auch von der Hardware-Seite. Wir fragen einerseits: Wie sehen die Applikationen aus, die die Prozessoren aus der Terascale-Klasse praktisch benutzen? Wir haben also auf der einen Seite einen Softwarefokus, der sich mit den prototypenhaften Implementierungen von Algorithmen beschäftigt und dann auch einen Hardwarefokus. Dort entwickeln wir die experimentellen Mikroprozessor-Architekturen, die dann wiederum die prototypenhaften Softwareimpelentierungen unterstützen sollen.

Der Forschungsstandort Braunschweig ist ja besonders bekannt für den “Single Chip Cloud Computer” (SCC). Können Sie uns kurz erklären, was wir uns darunter vorzustellen haben?

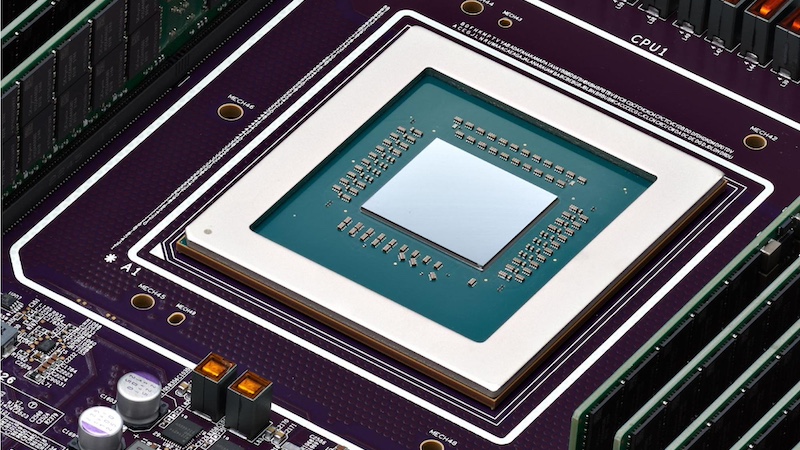

Steibl: Der Singe Chip Cloud Computer ist ein experimenteller Mikroprozessor, der von den Intel Labs entworfen wurde. Er ist also kein Produkt. Der SCC hat 48 Intel-Architekturkerne auf einem Silizium und einen „Mesh Interconnect“. Er hat damit die Charakteristika, von denen wir in den Labs glauben, dass sie die Eigenschaften der Prozessoren der Zukunft sind. Wir stellen den SCC im Rahmen der „Many Core Application Research Community“ (MARC) interessierten Institutionen zur Verfügung. Dadurch können wir gemeinsam lernen, wie man hochparallele Maschinen programmieren kann. Da interessieren uns Programmiermodelle, Betriebssysteme und auch Applikationen, die diese hohe Parallelität nutzen können. Wir sehen ganz klar den Trend, dass die zukünftigen Prozessorarchitekturen immer paralleler werden.

Können Sie etwas dazu sagen, wie der SCC aufgebaut ist?

Steibl: Er besteht aus 48 Kernen der Pentiumklasse. Es sind also keine Kerne der aktuellen Leistungsgeneration. Davon könnte man ja auch gar nicht 48 integrieren – sonst hätten wir das ja auch schon gemacht! Das gibt aber die Siliziumtechnik gar nicht her. Der SCC hat einen „Mesh Interconnect“, also ein Gitternetz, über das die Prozessoren kommunizieren können, und vier Speichercontroller. Jeder Speichercontroller kann 64 Gigabyte adressieren und das alles geschieht in einem „Power Envelope“, also einem Energiebereich, von 120 Watt.

Prozessoren aus der aktuellen Leistungsgeneration konnten Sie nicht verwenden, weil sie zu groß wären oder zu viel Strom verbrauchen würden?

Steibl: Sowohl als auch. Sie sehen ja, ein aktueller Sechs-Core-Serverprozessor kommt eben auch an die 120 Watt ran.

Womit wir beim nächsten Stichwort wären. Hängt ihr aktuelles Energieeffizienz-Forschungsprogramm unmittelbar mit der Entwicklung des SCC zusammen?

Steibl: Das ist physikalisch gesehen wahrscheinlich die Herausforderung schlechthin für alle Formen von Hardware Research: Wie kann man die Operationen energieeffizienter machen…

Können Sie vielleicht noch mal mit einem oder zwei Sätzen erklären, wie Sie die Stromproblematik beim SCC gelöst haben?

Steibl: Wir haben beim SCC eine Möglichkeit, die nennen wir „fine grade“-Powermanagement, da fällt mir jetzt gerade kein gutes deutscher Wort für ein…

Feinkörnig?

Steibl: Ja, feinkörnig ist gut. Mit diesem feinkörnigen Energiemanagement können wir sehr schön die Taktfrequenz und auch in gewissem Maße die Spannungen für bestimmte Bereiche des Chips getrennt einstellen. Die einzelnen Kerne sind natürlich so gehalten, dass sie in diesem Power Enveleope mit 48 Kernen wirklich operieren können. Wir haben also gezielt einen Kern ausgewählt, der in diesen Power-Envelope reinpasst. Wir hätten natürlich gerne viel größere und leistungsfähigere Fließkommaeinheiten integriert. Aber das konnten wir nicht machen, weil wir noch keine haben, von denen man 48 Stück da reinpacken könnte. Wir mussten also immer abwägen: Wie viel Compute-Funktionalität kann ich integrieren, um eben in diesem Power-Envelope zu bleiben und gleichzeitig eine möglichst parallele Architektur zu realisieren. Der Fokus lag bei uns auf maximaler Parallelität.

Sie haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem sich Institutionen um die Nutzung des SCC bewerben konnten. Können Sie uns etwas über die Ergebnisse verraten?

Lange: Ja, da gibt es Neuigkeiten. Wir haben jetzt formell die „Many-Core Research Community“ benannt. Wir sind jetzt dabei, mit diesen Institutionen Verträge zu schließen, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären. Wir nehmen kein Geld dafür, aber dabei geht es darum, was mit dem geistigen Eigentum geschieht.

Unsere Partner sind zum Beispiel die TU Braunschweig, die RWTH Aachen, Karlsruhe, Paderborn, oder in Europa Zürich und Barcelona. Das Programm hat zu unserer positiven Überraschung doch eine starke europäische Komponente.

Werden wir als normale User bald ein Produkt bekommen, das auf dem SCC basiert? Wird der SCC bald massentauglich?

Lange: Die Produktentwicklungszyklen betragen ja vier bis fünf Jahre. Was Sie heute sehen, sind Sachen, die vor vier bis fünf Jahren definiert wurden…

Das bedeutet also in Bezug auf Sandy Bridge, der Prozessor-Architektur, die 2011 auf den Markt kommen soll …

Steibl: Sandy Bridge ist vor vier Jahren definiert worden. Den SCC gibt es seit letztem Dezember. In Sandy Bridge ist deshalb logischerweise nichts vom SCC drin. In der nächsten, oder übernächsten Generation aber vielleicht schon. In die Many Core-Architektur sind beispielsweise schon Erkenntnisse aus der SCC-Entwicklung eingeflossen.

Lange: In Braunschweig sind wir seit fünf Jahren im Prozessorkerngeschäft, die Zyklen sind vier bis fünf Jahre. Man sieht also jetzt die ersten Ergebnisse, an denen auch Braunschweig beteiligt war. Erfreulicherweise finden sich diese Resultate in der ganz kleinen Atomprozessor-Linie bis hin zu Xeon-Serverprozessoren. Und natürlich in der neuen MIC-Architektur mit einer hochparallelen Prozessorstruktur. Überall ist ein kleines bisschen Braunschweig mit drin. Da sind wir natürlich auch enorm stolz drauf.

Können Sie uns ein paar Beispiele geben, welchen Anteil Braunschweig an dem aktuellen Produktportfolio von Intel hat?

Lange: Das ist schwierig. Die Produktentwicklung dauert ja eben vier bis fünf Jahre, in der Spitze sind über tausend Ingenieure, manchmal 2000 Ingenieure daran beteiligt. Die Beteiligung hängt von der standortspezifischen Expertise ab. Unsere Expertise liegt im Bereich der Architekturdefinition, der Architekturvalidierung und der Hochgeschwindigkeits-Signalverabeitung. In diesen Bereichen haben wir an den aktuellen Prozessoren mitgewirkt. Genauer kann ich Ihnen das leider nicht sagen.

Was spricht eigentlich aus der Sicht des amerikanischen Unternehmens Intel für Braunschweig als Standort?

Lange: Das hat natürlich historische Gründe. Wir haben die Firma GIGA vor elf Jahren hier gegründet, Intel hat sie vor zehn Jahren gekauft. Unser Erfolg hat aber auch ein bisschen damit zu tun hat, dass die Leute hier aufgeschlossen, flexibel und lernwillig sind. Das sind ganz wichtige Eigenschaften und deswegen bestehen wir hier im firmeninternen Wettbewerb.

Wie ist die Forschung in einem solchen großen Unternehmen organisiert? Lenkt die Konzernleitung da in eine bestimmte Richtung oder lässt man die Forscher arbeiten und schaut sich dann die Ergebnisse an?

Steibl: Intel hat einen Chief Technology Officer, der für die Forschung zuständig ist und die maßgeblichen Vorgaben macht. Er hat bestimmte Visionen, die auch unabhängig von konkreten Produktentwicklungen sein können. Aber natürlich forschen wir nicht einfach vor uns hin, wir sind ja keine Universität. Wir müssen unsere Vision auch rechtfertigen und darlegen, wie sie in die Konzernstrategie hineinpasst. Aber es ist nicht so, dass die einzelnen Produktgruppen zu uns kommen und sagen: „Ich habe ein Problem X, sieh zu, wie Du es mir löst.“ Intel sagt eben, wir wollen auch eine bestimmte Anzahl an Forschern, die ein bisschen weiter in die Zukunft hinausschauen sollen. Dafür hat die Konzernforschung auch einen großen Freiraum.

Vielen Dank für das Gespräch.

(Marek Hoffmann / Nils Baer)